梅州市開展“十四五”營商環境課題研究調研

河北省滄州南皮縣國民經濟和社會發展“十四五”規劃

開展經濟社會的全面系統調研

開展“十四五”經濟社會重大課題研究和專項規劃編制

“十四五”經濟社會發展基本思路研究并上報上級單位

結合國家、上級規劃思路及要求,編制“十四五”經濟和社會發展規劃綱要

對“十四五”經濟和社會發展規劃草案要進行論證

“十四五”經濟和社會發展規劃綱要上報人大通過

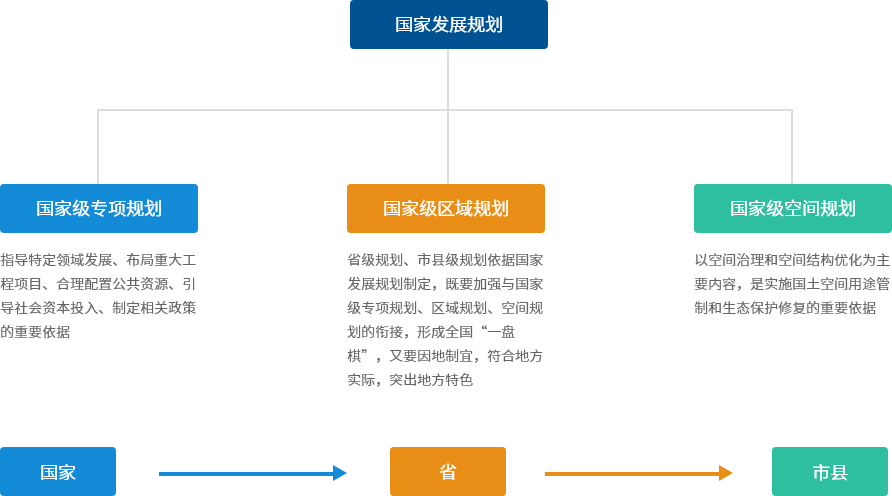

“十四五”規劃是戰略性、綱領性、綜合性規劃,是編制專項規劃和各級地方規劃以及制定有關政策和年度計劃的依據。“十四五”規劃編制需要從解決經濟社會發展的突出矛盾和問題入手,明確“十四五”時期經濟社會發展的指導思想、基本原則、發展目標、戰略任務、重大項目布局和主要政策措施等。

聚焦事關全局的重點領域和薄弱環節,研究編制自然資源國家級專項規劃,明確戰略意圖、重點任務、重大布局和重大工程。

緊緊圍繞全面建設社會主義現代化國家宏偉目標,研究提出自然資源“十四五”時期的基本思路和發展目標、指導原則、重點任務、重大舉措等內容。

按照中央“十四五”規劃建議,在完成自然資源“十四五”時期基本思路和重大問題研究的基礎上,編制自然資源“十四五”規劃,確定自然資源工作的總體目標、指導原則、重點任務、重大政策、重大工程項目和重大改革舉措,形成落實經濟社會發展目標任務的重要部署,指導未來五年自然資源管理事業改革和發展。

圍繞自然資源領域全局性、前瞻性和關鍵性重大問題,設置研究專題,組織動員有關方面力量進行深入研究。全面總結“十三五”時期發展經驗,深刻把握“十四五”時期形勢任務,充分借鑒國外先進做法,對標基本實現社會主義現代化目標(2035年),研究提出“十四五”時期和到2035年的主要目標、重點任務、重大政策、重大工程項目和重大改革舉措,以及在實現目標過程中可能面臨的重大風險挑戰與應對預案。

| 問題 | 重點與難點 | 重點與難點詳情 |

|---|---|---|

| 1 | 社會主義現代化體系 |

需要根據上位規劃要求,結合規劃區域情況,梳理確定區域初步實現社會主義現代化的體系、階段劃分、主要內涵、核心路徑、目標體系等方面的內容。 |

| 2 | “十四五”指標體系 |

圍繞階段性目標,構建以高質量發展為引領的社會主義現代化的發展指標體系。 |

| 3 | 區域主題詞設定 |

地市、區縣發展定位將主要圍繞“實力、智慧、品質、美麗、和諧、幸福、平安、健康、生態、文化、魅力”關鍵詞展開。 |

| 4 | 虛實“兩個空間”整合 |

在實體空間布局、提高發展質效的同時,更加注重虛擬空間的滲透與利用,包括推進數字產業化、產業數字化,實現虛擬和現實空間的高度互動、合理管控,推動高質量發展、創造高品質生活。 |

| 5 | “新三駕馬車”驅動 |

在積極應對投資、出口、消費“三駕馬車”的結構新變化的同時,更加關注新型投資、新型消費和“一帶一路”新“三駕馬車”的具體落實。 |

| 6 | 區域整合融入 |

區域發展如何更加緊密的融入區域發展,包括融入長江經濟帶,融入長三角區域一體化,融入粵港澳大灣區、杭州灣大灣區,融入城市群、都市圈、城市帶等 |

| 7 | 底線與約束 |

合理評估確定資源環境承載力底線,控制好發展速度、就業、居民收入、社保等發展底線,以及強化落實生態承載力和生態安全的生態底線、各類風險防范的安全底線等硬約束。 |

| 8 | 改革攻堅 |

“十三五時期”的改革試點經驗將加快推廣擴面。創造新供給和釋放新需求,加快建設現代市場體系。進一步推進落實能源、產權等關鍵領域改革。行政審批改革基本完成,數字化審批將基本實現,政府行政效能與服務能力將大幅提升。 |

| 9 | 現代化產業體系 |

區域圍繞產業數字化、智能化、網絡化、融合化、平臺化趨勢,抓住數字經濟、健康經濟、消費升級、大文旅、共享經濟、平臺經濟、藍色經濟、文化創意、六次產業融合趨勢機遇,推進建設自主可控的現代產業體系。充分利用工業互聯網、互聯網+、智能+、文化+、健康+等新技術推動傳統產業融合創新、轉型升級。強化新材料、新能源、信息技術、裝備制造等基礎產業。布局發展大數據、人工智能、未來汽車、新能源、智能裝備、新一代通訊技術(量子通訊、5G)、精準醫療、生物技術等等產業熱點領域布局發展。 |

| 10 | 產業“引擎”培育 |

電動新能源汽車及其相關配套基礎設施建設、第五代移動通信技術(5G )的產業化普及、互聯網-物聯網線上線下融合對生產生活方式變革、產業數字化智能化帶來的智能裝備及解決方案需求、健康消費升級帶動的生物技術和生命健康產業發展等將成為“引擎式”的重大產業驅動力。 |

| 11 | 應對消費升級需求 |

應對消費品質由中低端向中高端轉變,消費形態由物質型向服務型轉變,消費方式由線下向線上線下融合轉變,消費行為由從眾模仿型向個性體驗型轉變,消費需求的高端化、個性化、定制化特征日趨明顯,聚焦培育發展新零售、新體驗、新業態創新。 |

| 12 | 園區新版本 |

中國大開發時代結束,產業載體強化整合與更新。具有產城融合特征的產業社區、產業公園、產業新城、產業綜合體等載體將成為中國新經濟、創新經濟的主要承載平臺。 |

| 13 | 空間優化與提升 |

生態紅線、基本農田、城市開發邊界幾條紅線約束進一步強化。五年規劃、國土規劃、城市規劃、生態規劃深度整合,一張藍圖干到底。圍繞提升資源使用效率,畝產論英雄、市場準入放寬、項目準入收緊、節能減排與生態經濟等成為配置資源、評估項目的關鍵依據。 |

| 14 | 公共服務新需求供給應對 |

應對包括“二孩”效應帶來的教育、醫療等供給擴量需求;應對老齡化社會帶來的健康、養老、醫療等服務的轉型;應對消費升級和品質提高帶來的公共空間、運動設施需求的增加;應對提升文化自信帶來的公共文化服務與設施供給的需求增加。 |

| 15 | 新型城鎮化與鄉村振興 |

“十四五”時期,如何有效打開城門,放寬城市準入門檻,加快城市有機更新;如何推動打開鄉門,允許城市人口到農村購房、租地、創業、居住。加快推進鄉村振興、美麗鄉村建設,發展六次產業,推動城鄉服務均質化,實現城鄉互動可持續發展。 |

| 16 | 創新提升社會治理能力 |

法治社會建設逐步深化。創新社會治理模式和手段,應對階層結構和利益格局復雜化、社區社會化、家庭小型化、社會流動加快等社會結構分化,應對主體意識提升,食品、醫療等安全關注,道德約束和社會信用強化,以及社會心理救助等需求新變化帶來的社會治理新挑戰。應對實時、交互、快捷、高頻的“微時代”,網絡社會與虛擬社會空間、暗網,并與現實社會高度互動網絡社會治理。應對不確定性和難以預測性,恐怖主義襲擊、未知流行病和生態環境危機、金融風險新型社會風險應對,構建安全體系。 |

| 17 | 生態經濟升級 |

圍繞推動從生態保護、生態修復進入到生態經濟的轉化,加速推動產業生態化和生態產業化,加強生態準入,強化生態治理和管控,建設美麗中國。 |

| 18 | 新基礎設施保障 |

結合區域需求,合理引導布局建設軌道交通、城際鐵路、高鐵、通用機場、騎行步行設施等交通基礎設施,5G基站、物聯網基礎設施、北斗導航應用、大數據等信息網絡基礎設施,以及充電設施、共享網點、公共空間等公共共享設施。圍繞鄉村振興,加快農村基礎設施建設和布局。 |