在鄉村振興的背景下,文章以碭山縣特色小鎮建設為例,采用文獻資料、案例分析的方法,重點剖析了碭山縣多個特色小鎮的協同發展模式。研究發現該小鎮建設路徑的三個核心思路:“多規合一”的規劃體系;集中打造“農業旅游 +”模式;時間空間合理布局。最后通過經驗歸納總結,為鄉村特色小鎮建設提供參考。

1 鄉村振興與特色小鎮

1.1 鄉村振興背景

鄉村振興迫在眉睫。黨的十九大報告明確地提出,我國現階段的主要矛盾已經轉變為人民日益增長的美好生活需要同不平衡不充分的發展之間的矛盾。無論是要迎合美好生活需要,還是解決發展的不平衡不充分問題,都必須先解決鄉村的發展問題,主要矛盾最為突出的地方便集中在鄉鎮。相較于一線城市、二線城市市中心的居民而言,鄉村居民對美好生活的需求更為突出,鄉鎮區域的充分發展也更加迫在眉睫。鄉村是一個地域綜合體,結合了自然生態、社會、經濟發展三大特征,具有文化傳承、生態維護、生產生活等多個重要功能。鄉鎮興則國興,鄉鎮衰則國衰。

鄉鎮發展空間格局的構建對于鄉村振興工作的推進至關重要。優化鄉村發展布局,分類推進鄉村發展,統籌城鄉發展空間有利于鄉村振興新格局的構建。無論是特色發展還是生態建設,都需要對當地的地理空間、國土資源有一個全面的認識和系統的規劃布局,統籌兼顧生產空間、生活空間和生態空間。

1.2 特色小鎮

我國特色小鎮的建設意見最早由云南等地于2011年提出。云南當地有獨具特色的生態資源,打造特色小鎮與之相契合。而后,北京也將特色小鎮建設擺在規劃的前列,列入“十二五”發展規劃中。此后,特色小鎮在浙江省得到了發展。特色小鎮不同于行政劃分概念中的鎮,也不能簡單地將其理解為產業園區,其聚焦于具有當地特定的產業,產業相對較為聚集,并且圍繞市場化運作。特色小鎮融合了生產、文化、旅游等功能,同時疊加了社區功能,因此其創建需要提前有一個系統的時間和空間上的規劃。其特點為:在產業方面,獨具特色,方向目標明確;在功能上,是一個系統的有機體;在形態方面,小巧且具有生態美;在機制方面,新穎且具有活力。

相較于城市,鄉村的發展仍然處于相對滯后的狀態,究其原因,還在于缺乏現代產業的植入和支撐。一方面,鄉村的資源雖然豐富,但沒有得到充分的挖掘和利用;另一方面,部分中小企業的現代化產業也缺乏完備的供應鏈和競爭優勢。基于此,不同類型的特色小鎮有不同且明確的發展方向和目標,可以提供一個廣闊的平臺,將鄉村和中小企業連結起來,向鄉村源源不斷地注入現代化元素,使鄉村的傳統產業得以改造升級,資源也可以得到充分利用。

2 碭山縣特色小鎮案例研究

2.1 碭山縣概述

碭山縣地理位置優越,交通便捷。碭山縣位于安徽省的最北部,是安徽、山東、河南、江蘇的四省七縣交界處,黃河更是橫臥其間。黃河滋養了碭山縣的百姓,酥梨是當地的特色,使得碭山縣成為有名的“世界梨都”“水果之鄉”。在交通運輸上,碭山縣與京滬鐵路、大京九、連霍高速毗鄰,更有 310 國道、隴海鐵路貫穿全境,距離連云港也僅有兩個小時的車程。

碭山縣于 2021 年確立了“三區兩地一中心”的發展戰略。“三區兩地一中心”的“三區”是指:皖北承接產業轉移集聚先行區、全國農村電商物流發展引領區以及通用航空產業發展示范區;“兩地”是指:長三角優質農產品生產加工供應基地以及全國康養休閑度假目的地;“中心”是指省際交匯區域現代化副中心城市。其生產模式主要為“互聯網 + 水果”“通航 + 融合制造、維修、會展、旅游”“生態 +旅游”,致力于在“十四五”末建成“四省七縣”的區域性中心城市。

2.2 特色小鎮發展現狀

目前,碭山縣已經擁有酥梨特色小鎮和馬術特色小鎮兩個省級特色小鎮,正在建設的特色小鎮有玄廟鎮的“航空小鎮”、良梨鎮的“互聯網小鎮”、唐塞鎮的“美梨小鎮”等,發展蓬勃,逐漸形成一個優勢突出、特色鮮明、聯動發展的小鎮體系。

酥梨特色小鎮是一個農業生態小鎮,于2017 年入選安徽省首批省級特色小鎮。碭山酥梨的栽培歷史已達千年之久,位居中國傳統三大名梨之首,也是碭山縣民眾引以為豪的特產。目前,碭山縣百年以上的老梨樹已達 6 萬多株。小鎮在空間布局上遵從“一軸四區”,以文家河的生態景觀為主軸,由梨樹風景區、民宿體驗區、酥梨種植觀光區以及文化休閑體驗區四區展開,構成特定的空間結構。小鎮以產業為根,以生態為基石,利用自身的果林資源,大力發展“花果旅游經濟”,打造了梨花灣、文家河生態觀光帶等旅游景點,進而形成了“民宿 +”的發展模式。小鎮年均接待游客150 余萬人次,旅游業務總收入達 5000 萬左右,為當地提供了 1500 個左右的就業崗位。馬術特色小鎮是一個生態運動小鎮,于2020 年入選安徽省省級特色小鎮創建名單。小鎮位于碭城鎮的黃河故道兩岸,規劃面積為3.38 平方公里。黃河故道的地質特征獨特,為馬術運動提供了天然的賽場,被打造成國際頂級的馬術耐力賽道,是全國“十大黃金賽道”之一。小鎮遵從“一核一廊四區”的空間布局規劃,以發展馬術賽事為核心,以黃河故道景觀長廊為主軸,打造四個馬術特色區域:賽事活動區、研學體驗區、產業拓展區以及綜合配套服務區,逐步形成以馬文化為核心的養馬、馴馬、馭馬、賽馬的產業鏈。

2.3 開發條件

2.3.1 自然資源

碭山縣是生態名縣,自然資源豐富。碭山縣北有黃河橫臥其間,黃河故道土壤呈砂性特征。中南部有十余條大小河流流經,地勢平緩,為小麥、油菜、玉米、棉花等農作物的種植提供了便利。碭山縣物產豐富,有酥梨、草莓、西瓜、梨膏等特色水果種植聚集區,其森林覆蓋率達到了 70% 以上,是全國首批的 33 個國家級生態示范區之一。

2.3.2 人文資源

碭山縣在千年前被稱為碭郡,是秦朝所設三十六郡之一,擁有深厚的文化底蘊,是后梁開國皇帝朱溫的故里。自隋朝以來,不斷有人在這里扎寨生活,擁有歷史悠久的千年古鎮,內置東漢時期修建的大覺寺遺址。碭山縣也是近代畫壇宗師齊白石的祖籍,有明代大將薛顯墓,也有遠近聞名的清真寺。碭山縣民風淳樸,是兩大非物質文化遺產——“四平調”“嗩吶”的發源地,共有 18 項級以上非物質文化遺產。

2.3.4 交通運輸

碭山縣區位優越,處在四勝七縣交界處,東臨徐州,西接商丘,有隴海鐵路和 310 國道貫穿全境,無論是水運還是陸運,都非常便 利。 過 去 一 年 里, 其 鐵 路 貨 運 量 達 30.6萬噸公里,運輸汽車 1550 輛,農業運輸車1267 輛,鄭徐高鐵以及德上高速碭山段建成通車。目前距離最近的出海口——連云港,僅僅兩個小時的車程。

2.3.5 產業基礎

碭山縣目前共有 17 個產業園區,以鎮為單位劃分,大致有 15 個鎮園區,它們在農業、工業、旅游業、國內貿易等產業上各具特色(圖1)。曹莊鎮、趙屯鎮、關帝廟鎮、朱樓鎮位于碭山縣的南部,有大沙河依次橫貫其間,其發展主要依靠農業。其中,關帝廟鎮的傳統農業尤為發達,目前的耕地面積約 6 萬畝,果園的面積約 4.5 萬畝,其地勢平穩,是碭山縣的平原產糧重點區域。農產品主要以小麥、油菜、玉米、棉花為主,其特色的物產有梨膏、草莓、西瓜、酥梨等,經濟活躍,發展空間廣闊,勢頭強勁。工業區大致分布在碭山縣城區的東部、南部,以薛樓板材加工園、經濟開發區為主要工業園區。碭山縣經濟開發區的產業以果蔬產品加工、機械電子、商貿物流、新能源材料以及輕工制造為主,是全縣經濟發展的重要載體。薛樓板材加工園已經逐步發展為產、供、銷一體化的板材家具產業聚集地。產業園的發展,創造了近9000 個工作崗位。過去一年,碭山縣的地區生產總值達 254.5 億元,全縣的從業人員共43.1 萬人,其中,近 23 萬人參與第一產業的工作。過去一年里,農業的增加值占地區生產總值的近五分之一,為 55.2 億元,作為“水果之鄉”的水果產量達 161.05 萬噸。工業產品主要以人造板、塑料制品、網絡用電纜、服裝、罐頭、飲料等為主。規模以上的企業達 120 家,全年營業收入共 104.2 億元。在旅游業和國內貿易上,碭山縣全年旅游業收入為 1.2 億元,游玩人數達 85.3 萬人次。在新的交易環境下,碭山縣的新交易模式也不斷壯大。過去一年,其電商交易額已經突破 60 億元,入選為“國家級電子商務進農村綜合示范縣”,全年進出口總額達 13111.66萬美元。此外,交通運輸以及倉儲郵政業增加值達 12.3 億元。

圖1 碭山縣鎮園區分布圖

2.4 建設路徑

2.4.1“多規合一”的規劃體系

規劃是一個持續性的、系統性的協調過程,多規合一也不僅僅是將多個規劃簡單地合并為一個規劃,需要設計者理清各個規劃之間的交互關系,使整體進入一個良性的循環系統,達到效益最大化。碭山縣特色小鎮建設統籌兼顧了農業生產開發、景點合理布局、土地高效利用、環境生態保護等各個方面的規劃,充分開發土地資源,打造梨園種植聚集區,創建馬術賽道,維護生態環境,開發旅游業,從而進一步拓寬產業鏈。農業生產方面,碭山縣在兼顧小麥、玉米、油菜等糧食作物種植的同時,打造水果種植園以及備受市場青睞的草莓、車厘子等水果種植基地。而在土地資源開發上,將黃河故道的砂性土開發為耐力馬術的國際賽道,部分區段的賽道與種植園的果樹互相交融。如此,借助馬術比賽運動事項,種植園也得到了宣傳,其農業價值、旅游價值也得到了充分的體現,經濟發展、品牌宣傳、生態保護、就業民生的多個問題也得到了系統的解決。

2.4.2“農業旅游 +”模式

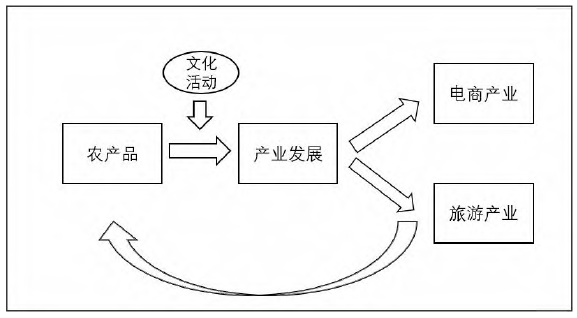

農業特色小鎮植根農村,主要以農業為核心,依靠經濟、技術等現代化產業元素的注入,打造出一個以農業為主導的產業鏈。碭山縣特色小鎮構建出“春季賞花,秋季摘果”的農業旅游框架,對果園的觀光道路進行改造和修繕,建造游客服務中心,規劃旅游觀光路線,購置新能源公交車,采用市場化的運作方式,全面挖掘農業各個時節的效用,加強生態環境治理,使得各個果園、采摘園等農產品種植基地發揮最大的效益,同時帶動“農業旅游 + 互聯網”“農業旅游 + 民宿”“農業旅游 + 運動休閑”等多個產業鏈的延伸與發展(圖 2)。

圖2 “農業+”發展模式

2.4.3 時間空間合理布局

農業特色小鎮不同于其他類型的特色小鎮,農作物在空間和時間上都有其特定的要求和特點,要求系統規劃不同特色小鎮的不同時間空間的價值效益。碭山縣的酥梨春季開花,秋季結果。碭山縣以此為依托,在置辦碭山梨花節和酥梨采摘節時,會在空間布局上帶動其他特色小鎮的產業發展,如碭山縣多在春季和秋季開展國際馬術耐力比賽,利用梨花萬頃的盛景,打造“世界梨都”的名牌,吸引國內外眾多游客,帶動周邊旅游休閑產業鏈的發展(圖 3)。

圖3 賽馬場及梨園分布圖

3 安徽省碭山縣特色小鎮協同建設建議

3.1 統籌兼顧,“多規合一”

在鄉村振興的大背景下,鄉鎮的發展不可一蹴而就,其發展需要經過系統地規劃布局。在考察并深入了解鄉村的發展現狀以及現有的優勢資源后,不僅要深入挖掘其存在的特色價值,還應統籌考慮生態環境保護、經濟發展效益、文化傳承與宣傳、三大產業的聯動潛力等各個模塊,對特色發展提前做一個系統的規劃布局,使各大模塊在發展中合理高效地聯動起來,在內在的驅動機制上可以達到優勢互補、互相促進。

3.2 開發“農業 +”產業鏈

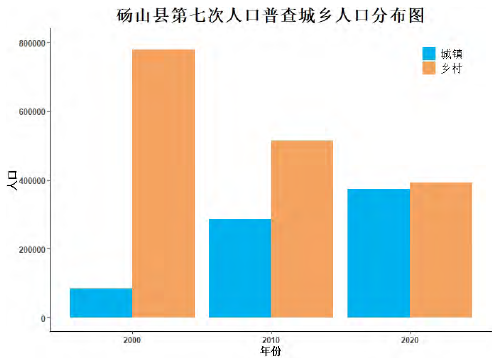

鄉村的經濟發展多是以農業為核心展開的,打造“農業 +”產業鏈的發展路徑顯得更為適宜。鄉鎮的人口分布中,鄉村人口的比重多是占據大部分(表 1、圖 4),農業的發展是鄉鎮經濟來源的核心,也是許多特色文化的根源。大部分發展相對滯后的鄉村地區,其農業發展沒有活力,缺少現代化元素的植入。基于此,將當地的農產品與“互聯網”結合,從供給上切入,激發農業生產的活力,或許可以為“農業 +”產業鏈的開發以及特色品牌的創建和宣傳打下基礎,從而帶動鄉村其他產業的發展,如農產品加工業、旅游業等。

圖4 碭山縣第七次人口普查城鄉人中分布圖

3.3 時間空間合理規劃

不同地區的地域特征會孕育出不同的生態文化,農作物也會各有特色,或是連綿山脈之上分布著適宜不同氣候溫度條件的不同種類的橘子園,或是廣闊平原裝點無邊稻田風光,每種農作物四季景色不同,在打造特色“農業 +”產業鏈時,需充分考慮農作物在時間和空間上的分布特征,因時因地制宜地形成自己的特色經濟發展模式。

結語

碭山縣成功打造了兩個省級特色小鎮,其在規劃體系、發展模式以及產業布局上有明確的目標和策略,“多規合一”的規劃體系,以農業旅游為核心的發展模式以及恰當的時間空間上的產業布局,使當地的土地、文化、生態資源得到了充分的利用,并獲取了良好的經濟收益。在鄉村振興的大背景下,碭山縣關于特色小鎮的建設經驗,對具有資源、文化、地域優勢以及發展空間較大但發展相對滯后的鄉村地區具有一定的啟示。(作者:宋小曼)