無論是國債還是地方債,在發行使用過程中均面臨一些問題,在一定程度上抑制了政府債券效能的有效發揮。基于實地調研,發現政府債券“借用管還”及債券項目庫建設中還存在一些問題。

(一)超長期特別國債項目準備不充分,支持范圍有限,額度分配規則有待優化

1.超長期特別國債申報和使用的窗口期較短,影響項目申報質量和執行效率。調研了解,由于地方對超長期特別國債缺乏預期,疊加項目申報和執行的窗口期短,導致項目申報倉促、項目質量不高,影響政策執行效率。再加上細則方案出臺不及時、超長期特別國債資金到位時間較晚等因素,使得一些地方在當年年底前全額支付使用并達到預期效果有一定壓力。

2.超長期特別國債資金支持范圍覆蓋度不高,且單個項目分配額度占項目總投資比重較低。調研了解到,超長期特別國債資金支持“兩新”領域較少。①例如,設備更新目錄中農機產品有200多種,但按規定只有兩三種農機才能使用超長期特別國債進行設備更新。有的資金支持規模難以滿足項目實際建設需求。例如,某市四所“普通高中基礎設施建設項目”成功申報超長期特別國債資金1.33億元,占項目總投資(13.785億元)比重僅為9.65%,而余下12.455億元均需地方財政解決②,給地方財政帶來較大壓力。

(二)專項債券項目建設進度慢、儲備質量有待提高

1.項目審批通過率低,反饋周期長。目前,國家發展改革委和財政部分別從項目和資金進行項目審批,但能同時被兩大部委列入清單通過的項目較少。調研了解到,西部某省專項債券項目只有20%的通過率。究其原因,一方面,項目準備經費不足,導致很多地方部門投資謹慎,尤其擔心前期投入大量經費、準備較充分的項目,不一定能申請到專項債券資金;另一方面,經過持續多年大規模政府投資后,能實現收益平衡的項目基本枯竭,專項債項目謀劃和立項難度不斷增加。而且,2024年項目審批反饋時間相對上年較晚。某地表示,兩部委于2024年4月底反饋當年第一批發行準備清單,而上年反饋時間則是1月初,滯后接近4個月。

2.項目建設進展緩慢,資金使用存在合規風險。調研了解到,部分項目立項后在用地、用海、用能等方面的手續落實難度大,規劃審批、環評安評、移民安置等手續辦理慢,延緩了項目進度;有的項目因招投標政策制定不完善、流程不清晰、市場不充分等因素,在招投標發生一次次流標的情況下,耽誤了項目進度;有的地方等到項目已立項、資金已到位、手續已辦完時,由于天氣原因施工不得不擱置推后。據某省關于2023年度省本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告,個別地方受財力所限,確實存在擠占挪用專項債券資金用于“三保”、歸墊項目前期支出、購置產業園區用地等非債券項目支出;對于一些確實有必要調整資金規模的項目,調整審批流程復雜,影響了項目和資金支出進度。

3.項目儲備質量有待提高。一方面,有收益且能實現收益平衡的項目儲備有限。即使同樣的項目在東中西部地區的收益存在差異。如,東莞市虎門站綜合交通樞紐建設項目總收益對專項債券本息覆蓋倍數為1.57倍,而四川大小涼山綜合交通樞紐沐川港區建設項目的覆蓋倍數僅為1.22倍。說明同樣的項目在東部建設收益較高,而中西部由于修建成本高、人流量少,所以收益較低。但有些項目中西部又不得不修,受收益自求平衡的影響,中西部地區儲備的項目通過立項申報的難度更大。另一方面,由于申報時難以較準預期能否立項,部分地方的前期準備并不十分充分,項目設計質量不高,為今后項目施工增加了難度。

(三)法定政府債券還本付息壓力增加,地方對超長期特別國債的償還責任不明

1.收入下行與支出剛性、穩增長與防風險矛盾加大。一方面,財政收入在新冠疫情沖擊后又面臨土地財政收入下滑等態勢,有的地方國有資本經營收入有限,而保“三保”等財政支出仍處于剛性狀態,地方財政預算平衡壓力較大。2024年前10月,全國地方一般公共預算本級收入為102 499億元,同比增長0.9%;地方政府性基金預算本級收入為31 899億元,同比下降21%,其中,國有土地使用權出讓收入為26 971億元,同比下降22.9%。調研發現,有的地方甚至出現土地使用權出讓收入腰斬或斷崖式下降的情況。而財政支出仍然剛性較大,明顯收不抵支,主要依靠中央轉移支付和債務收入解決。2024年前10月,全國地方一般公共預算支出為188 807億元,同比增長1.8%;地方政府性基金預算支出為67 391億元,同比下降4.8%,其中,國有土地使用權出讓收入相關支出36 097億元,同比下降7%。支出下降幅度遠小于收入下降幅度。

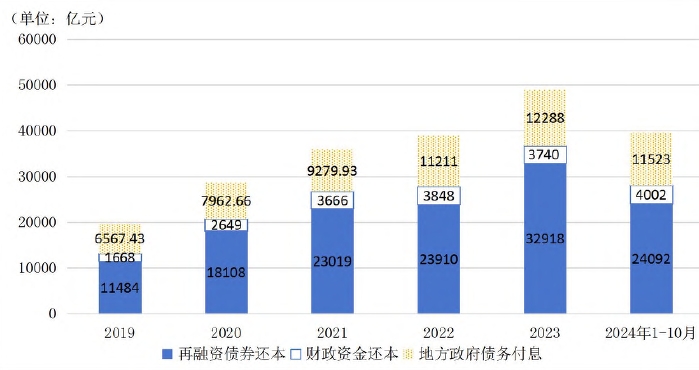

另一方面,在穩增長與防風險中,既要增加債務擴大投資,又要化解存量債務風險,有的地方法定債務也出現償還壓力[5]。2024年新增地方政府專項債務限額3.9萬億元,加大重點領域補短板力度;有些地方正處于償債高峰期,再加上近年加力化解隱性債務,化債后轉為顯性法定債務都需資金償還,地方政府還債壓力加大。2024年前10月,地方政府債券償還本金為28 094億元,其中發行再融資債券償還本金為24 092億元、安排財政資金等償還本金4002億元;地方政府債券支付利息為11 523億元。也就是說2024 年前10 月地方財政用15 525 億元還本付息,相當于占地方本級一般公共預算收入的15.14%,占地方綜合財力①的6.91%。(見圖1)部分地方表示,雖然在一攬子化債政策后,隱性債務化解取得階段性成果,但目前出現專項債償還風險大于隱性債償還風險的苗頭,有的地方部分鎮街出現遲繳地方政府債券利息的情況。

圖1 地方政府法定債務還本付息情況

2.有的地方對償還超長期特別國債本金責任不明。超長期特別國債根據項目性質確定償還責任,屬于地方財政事權的項目,由地方全額承擔;屬于中央與地方共同財政事權的項目,根據項目隸屬關系、項目外溢性、項目收益等因素確定。但有地方反映,一些項目實際外溢性較強,卻在事權劃分環節被統一確定為地方事權,致使不能完全體現項目外溢性和權、責、利相統一的原則。西部一些省份的基礎設施建設資金來源主要依靠中央轉移支付,特別是近年來債務化解壓力較大,財政收支矛盾較為突出,若再將特別國債還本責任更多交由地方承擔,會加大地方債務負擔,削減執行的積極性。而且,一些地方對獲得的超長期特別國債的期限、利息、償還方式還不清楚,何時還、還多少都不太了解。

(四)部分地區發行新增政府債券受制于化債進度

除政府債務限額要求外,專項債券發行和資金使用也受到地方綜合債務率監管的限制。一些地方要求綜合債務率“只能降不能升”,制約了新增投資項目。據統計,全國固定資產投資增速從2022年9月的5.9%下降到2024年11月的3.3%,民間固定資產投資下降0.4%。部分地區投資下滑導致穩增長壓力顯現。2024年前三季度,遼寧、甘肅、內蒙古自治區固定資產投資增速較年初下降幅度超10個百分點,廣西壯族自治區和青海甚至出現負增長。另外,一些非重點化債地區固定資產投資增速也出現不同程度下滑,如浙江、山西和江蘇分別較年初下降4.3、4.4和2.7個百分點。受投資增速下降所累,2024年三季度有12個省份GDP增速低于全國平均增速(4.8%)。GDP總量連續35年位于全國第一的廣東,GDP僅同比增長3.4%。縱向對比,有24個省份GDP增速低于該省年初公布的年度目標。其中,海南、山西、黑龍江GDP增速落后該省年度目標超過3個百分點。①資料來源:根據財政部數據整理。(作者:龍小燕,陳旭,黃亦炫)